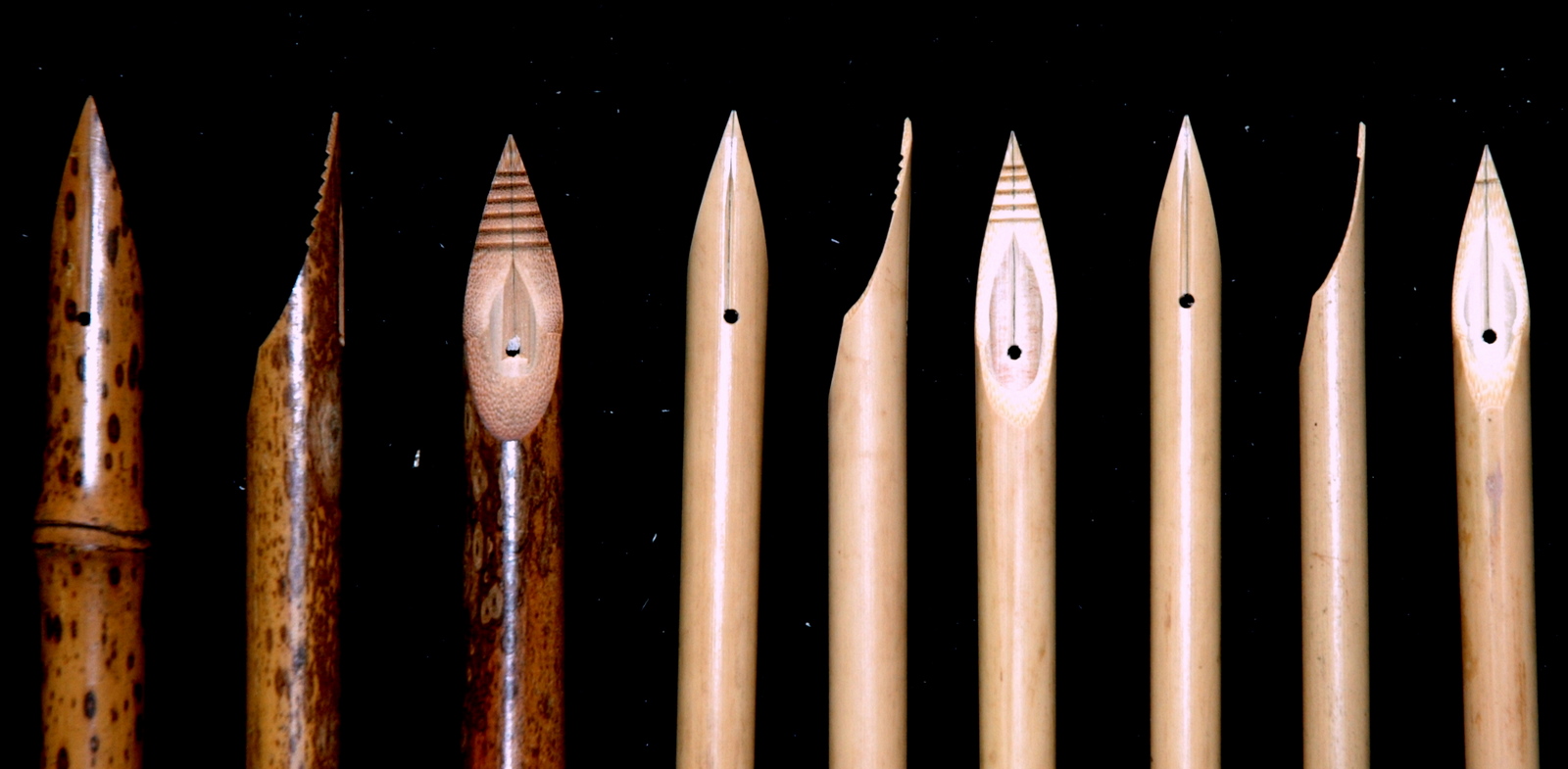

アルカイック工房で作っているbamboo pen(竹ペン)の作り方を工程を追って紹介しよう。

アルカイック工房では阿蘇地方に自生する良質の矢竹を竹材としてbamboo pen(竹ペン)を作っています。

アルカイック工房では阿蘇地方に自生する良質の矢竹を竹材としてbamboo pen(竹ペン)を作っています。

阿蘇は日本でも南に位置し温暖な気候に恵まれ、標高が高い所から寒暖の差が大きく良質の矢竹が育ちます。矢竹の産地として名高いのは佐渡と房総ですが阿蘇の矢竹もそれに劣らず良質でありどこにでも自生しています。

矢竹はその名の通り弓矢の矢を作る竹で、武家社会では藩の矢奉行により厳重に管理栽培されていたそうで、日本各地に現在も残っています。

矢竹は弓矢のほか釣竿・筆軸・工芸などに使われていますが、ほとんど市場に出ないので買うことは難しい。ネットで釣竿の材料として販売されていますが、とても高価なものです。

東京では河川敷や郊外の山林などに自生しているところがあり、姿が美しいので造園用にも矢竹が販売されています。東京の小石川植物園に行けば矢竹を見ることができます。

上の写真が矢竹で横が女竹です。メダケともいいますが「メンチク」と読みます。

上の写真が矢竹で横が女竹です。メダケともいいますが「メンチク」と読みます。

竹は成長するにしたがい節から枝が出ます。矢竹の枝は各節から1本しか出ませんが、女竹は節からたくさんの枝が出ます。

葉も矢竹の葉のほうが大きくて立派です。1年目の竹をシンコと言いますが、シンコは竹の皮をかぶっています。竹と笹の違いはおおむね竹の皮がいつ落ちるかにより区別しているようです。孟宗竹や真竹などの竹類はタケノコが大きくなると竹の皮が落ちますが、女竹などは成長しても竹の皮は落ちずに残ります。

矢竹は4年目で竹の皮が落ちるといわれていて山に生えている矢竹の成長年数がおおよそ見当がつきます。

アルカイック工房では3年以上の矢竹を山からとってきてbamboo penの材料にしています。枝のついたままとってきた矢竹を節のところで切断して蒸籠で蒸して油抜きし乾燥させます。

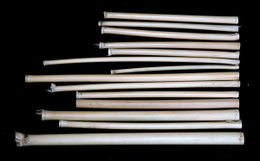

竹ペンの寸法に切断して、蒸籠で蒸して乾燥させたbamboo penの材料の矢竹です。

竹ペンの寸法に切断して、蒸籠で蒸して乾燥させたbamboo penの材料の矢竹です。

矢竹を節のところで切断するのは、節の固い所が出来上がったペン先のところになるように作るためです。節の固い所がペン先になるように作ると出来上がった竹ペンの書き味が良いしペン先のへたりも少なくなります。

よく切れる切り出し小刀で矢竹を荒削りしてドリルで穴をあけます。穴の大きさは2mmで卓上ボール盤を使っています。

よく切れる切り出し小刀で矢竹を荒削りしてドリルで穴をあけます。穴の大きさは2mmで卓上ボール盤を使っています。

切り出し小刀は兵庫県三木で作られているものを使っています。値段も比較的安く切れ味もよいので気に入っています。小刀は柄のついてないものを買って棕櫚縄を巻いて使っています。柄のついた小刀は研ぎにくいし使いにくいのです。

買ったばかりの切り出し小刀は木工用に研がれているので研ぎなおさないと竹を削ることができません。木工用に研がれた小刀で竹を削ると小刀の刃が欠けてしまいます。竹を削れるように木工用よりも鈍角に刃先を研ぎなおします。良い切り出し小刀はよく研ぎこめば研ぎこむほど切れるようになります。

荒削りし穴をあけた矢竹をペン先になるところから割れ目を入れます。

荒削りし穴をあけた矢竹をペン先になるところから割れ目を入れます。

あけた穴の中心に割れ目がはいるように慎重に狙いを決めて、カッターナイフと小さめのカナヅチで割ります。

矢竹に割れ目を入れてもそのままではどこに割れ目がはいったのかわからないので、墨液を割れ目にしみこませて割れ目を見やすくします。

矢竹に割れ目を入れてもそのままではどこに割れ目がはいったのかわからないので、墨液を割れ目にしみこませて割れ目を見やすくします。

割れ目に墨液をしみこませて割れ目が見やすくなったbamboo pen

割れ目に墨液をしみこませて割れ目が見やすくなったbamboo pen

割れ目に沿って左右からペン先の形になるように切り出し小刀で削ります。左右対称になるように少しずつ削ります。削りすぎると節の固い所がペン先にならないので慎重に削ります。

割れ目に沿って左右からペン先の形になるように切り出し小刀で削ります。左右対称になるように少しずつ削ります。削りすぎると節の固い所がペン先にならないので慎重に削ります。

次に小さめの切り出し小刀でペンの内側をそぎ落とします。左右から削っただけでは竹の厚みがあるので、ちょうど良い厚みになるようにそぎ落とし、矢竹の内側をサンドペーパーで磨き竹の内皮を取り除きます。

次に小さめの切り出し小刀でペンの内側をそぎ落とします。左右から削っただけでは竹の厚みがあるので、ちょうど良い厚みになるようにそぎ落とし、矢竹の内側をサンドペーパーで磨き竹の内皮を取り除きます。

ちょうど良い厚みになるように矢竹の内側をそぎ落とし、矢竹の内皮をサンドペーパーで磨いたところ。

ちょうど良い厚みになるように矢竹の内側をそぎ落とし、矢竹の内皮をサンドペーパーで磨いたところ。

ペン先を付けます。ペン先をつけないとインクのたまりがよくありません。大きめのカッターナイフで切り込みを入れて小刀で内側をそぎ落とします。

ペン先を付けます。ペン先をつけないとインクのたまりがよくありません。大きめのカッターナイフで切り込みを入れて小刀で内側をそぎ落とします。

ペン先がつきbamboo penの形になってきた。

最後にペンの割れ目に沿って三角刀で隙間を削ります。ペン先の表と裏から45度の版木用三角刀ですきこみます。

最後にペンの割れ目に沿って三角刀で隙間を削ります。ペン先の表と裏から45度の版木用三角刀ですきこみます。

三角刀でペン先の割れ目をすきこむのは、ペンが墨液に濡れたときにペン先が開きすぎないようにするためと、インクのたまりが良くなるようにするためです。

アルカイック工房のゴム印とbamboo

penの商品名を押して出来上がり。ゴム印を押すスタンプは油性のもので水にぬれても消えない。

アルカイック工房のゴム印とbamboo

penの商品名を押して出来上がり。ゴム印を押すスタンプは油性のもので水にぬれても消えない。

油性のスタンプを使うのでゴム印も耐油性のゴムで作られたものでなくてはならない。

アルカイック工房のbamboo pen